Dès le début de l’utilisation du béton comme matériau de construction, la nécessité de pouvoir contrôler sa qualité s’est imposée aux constructeurs et a conduit au développement d’essais de contrôle en laboratoire et in situ.

La confection d’éprouvettes normalisées à écraser sous une presse ou

l’extraction de carottes de béton durci dans les ouvrages existants figurent

parmi les premiers essais conçus.

Bien qu’étant les plus fiables, les limites consubstantielles à ces essais (longue durée d’exécution, coût important, caractère destructif, difficile représentativité de l’échantillonnage) motivèrent le développement d’une gamme d’essais in situ plus souples qualifiés de non-destructifs pour pallier aux insuffisances.

Bien qu’étant les plus fiables, les limites consubstantielles à ces essais (longue durée d’exécution, coût important, caractère destructif, difficile représentativité de l’échantillonnage) motivèrent le développement d’une gamme d’essais in situ plus souples qualifiés de non-destructifs pour pallier aux insuffisances.

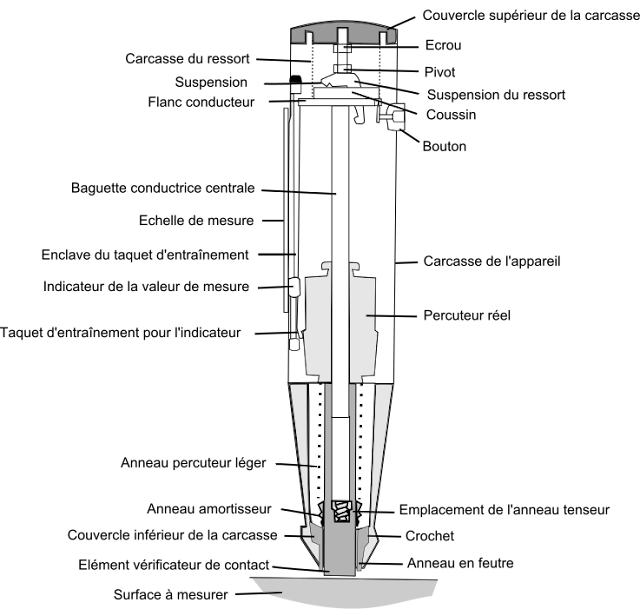

Dans cet article, je me propose de vous présenter brièvement l’un des plus

répandus à ce jour : l’essai au scléromètre ou Test du marteau de Schmidt.

L’essai au scléromètre est une technique permettant de mesurer la dureté

de surface d’un ouvrage en béton à l’aide d’un appareil, le marteau de Schmidt

ou scléromètre, qui mesure le rebond d’une masse frappant la surface de

l’ouvrage. Cette mesure est ensuite utilisée pour déterminer, à partir

d’abaques empiriques, la résistance en compression du béton.

Justifications du concept

On sait de façon intuitive qu’il existe une corrélation entre la résistance

d’une surface et la hauteur du rebond qu’aura un objet en tombant sur elle. On

peut observer ce phénomène avec le rebond d’un ballon de foot sur une pelouse comparé

à une surface en béton.

Partant de ce constat, la méthode sclérométrique est basée sur l’étude du

rebond d’une tige d’acier projetée sur la surface étudiée par l’intermédiaire

d’une masse actionnée par un ressort taré. L’indication fournie par le scléromètre

correspond à la hauteur du rebond qui

augmente avec la dureté de surface du béton sollicité :

on l’appelle l’indice sclérométrique.

|

| Schéma d'un scléromètre (source: Wikimedia) |

Bref Historique de la mesure de dureté de surface

Les efforts pour mesurer la dureté de surface d'une masse de béton ont

d'abord été enregistrés dans les années 1930; les tests consistaient à impacter

la surface du béton avec une masse mise en mouvement par une quantité d'énergie

standard.

|

| Pendulum de mesure (source: Testing of concrete in structures, 2006) |

Dès cette époque, deux écoles de pensées vont se former :

- La première, partant de l’idée que plus une surface est dure, moins elle afficherait des traces d’impact de chocs, va concevoir les premières méthodes qui impliquaient de mesures de la dimension de l'entaille causée par une bille d'acier fixée à un pendule ou un marteau à ressort, ou tirée d'un pistolet de test standardisé.

- La seconde, partant de l’idée que plus une surface est dure, plus haut rebondirait un objet lâché sur elle, va utiliser les mêmes appareils mais préférera mesurer la hauteur de rebond de la masse vis-à-vis de la surface testée.

Limites d’utilisation de la méthode sclérométrique

Les avantages liés à l’utilisation

de la méthode sclérométrique sont entre autres :

- facilité de mise en œuvre du mode opératoire et de la logistique d’exécution (Matériel portatif léger

- délai de disponibilité des résultats immédiat pour une mesure ponctuelle et à court terme pour une campagne ou une cartographie

- exploitation de résultats facile

- faible coût.

Par contre l’inconvénient majeur de cette technique est qu’elle permet

uniquement d’estimer la résistance en compression du béton à partir de la

mesure de dureté de surface.

De plus les résultats de ce test sont très sensibles à la présence de

granulats ou de vides sur la surface de béton testé ; on a remarqué une

variation de l’ordre de 15 à 20 % entre les résistances obtenues par écrasement

et les valeurs obtenues au scléromètre.

Par conséquent, il est impératif d’utiliser cette technique que pour

estimer résistance du béton, comme un complément aux essais destructifs

classiques.

En guise de conclusion

L’essai au scléromètre ou test du marteau de Schmidt est aujourd’hui un

outil indispensable dans la garantie de la qualité du béton et dans le

développement de la technologie de construction.

D’une façon générale, la pertinence des techniques non-destructives

d’évaluation devrait se développer considérablement à l'avenir, parce que la

tendance technologique actuelle d’automatisation des mesures et la

miniaturisation des équipements ouvriront des applications entièrement

nouvelles.

De ce fait, une popularisation de son usage dans l’industrie ivoirienne de

la construction contribuera certainement à améliorer la normalisation des

risques de construction.

Pour

aller plus loin :

- Livre: John H. Bungey [2006], Testing of concrete in structures, edition Taylor and Francis Group, 4th edition.

- Norme : Norme EN 12504-2, Essais pour béton dans les structures, Partie 2 : Essais non destructifs, Détermination de l'indice de rebondissement, Février 2003.

- Articles et documents consultés en ligne: Ifsttar, mesures au scléromètre in Méthodes, d’auscultation du matériau en place béton, octobre 2015.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire